一、引言

2020年,突如其来的新型冠状病毒肺炎病毒席卷全球。根据人民日报发布的新冠疫情统计数据,截止2020年5月25日,全球215个国家和地区累计确诊病例超过540万例,累计死亡病例超过34万例。疫情的全球蔓延、美股十天之内四次熔断、原油暴跌并以负价成交,这些事件不断刷新人们的认知,企业经营环境的不确定性空前加剧。加上互联网发展下的全球信息连接,使得某个看似细微的风险事件可以在瞬息之间传遍全球,从而表现为风险传导的“蝴蝶效应”。

在疫情影响之下,各国经济、生活陆续按下了“暂停键”。然而,企业停工停产并不意味着企业所有的经济活动全部都停止了。有一些事情仍在继续:比如,停止生产了但是每个月的房屋租金、工人工资、物业费等还在发生,停止销售了但是欠着供应商的账款还得清偿,找银行借的钱每天还在产生着利息……清华大学的问卷调查结果显示,企业面临的前四大支出压力包括:员工工资和五险一金、租金、偿还贷款、支付账款,超过80%的企业账上资金撑不过三个月,37%的企业账上资金仅能维持一个月(朱武祥等,2020)。

在企业战“疫”的过程中,不少企业没能等到疫情结束的那一天,就倒在了资金链的战场上。大量事实证明,决定企业生死存亡的,不是企业的盈利能力有多强、利润有多高,而是其现金流是否健康、可持续。资金是企业的生命线,手中有粮,心中不慌。特别是在高度不确定性的外部环境下,企业需要盘点自己的“钱袋子”、加速资金周转速度、减少不必要的支出、拓宽融资渠道、平衡资金供需关系。

二、盘点企业的“钱袋子”

(一)关注企业的现金持有量

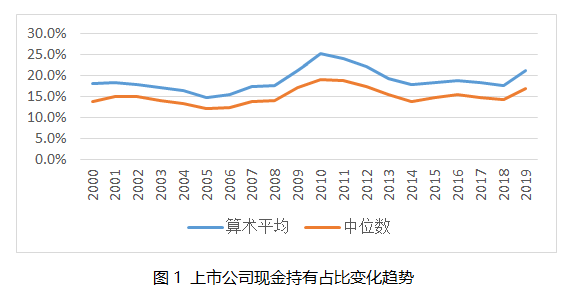

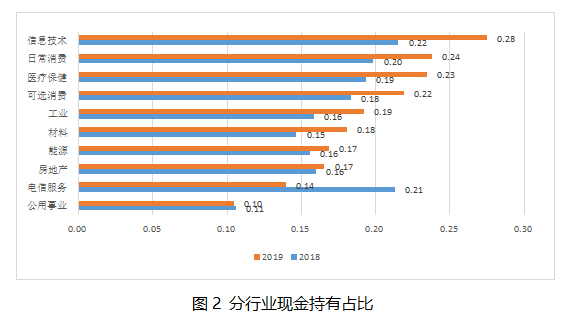

按照传统观点,公司持有的现金可以被看作净现值为零的投资,也就是持有价值应当等于其面值,这在完美的资本市场中是一个理所当然的结果。然而在不完美的现实中,由于交易成本的存在和管理层决策偏差的影响,这个结果却存在一定的偏差。我国非金融业上市公司2019年末持有现金总额达96836亿元,平均占总资产的比重为19.97%。企业持有现金的动机包括:满足日常交易需要,以及应对未来不时之需。在企业预期经济下行风险较大时,企业会偏好于持币观望。2008年金融危机后,上市公司的现金持有占比显著上升(图1)。从行业看(图2),不同行业在现金持有水平上存在较大差异,信息技术行业的现金持有占比达28%,而公用事业的现金持有占比仅有10%。因此,企业需要关注自己的账上还有多少钱,这些钱能够维持多久的必要开支。

(二)关注账上资金的安全性与可用性

企业账面上的资金并一定等于企业的可用资金。一方面由于企业内控失效、财务造假等问题导致企业账上资金的真实性、安全性存疑。如康得新账上122亿资金不翼而飞、康美药业300亿资金离奇“失踪”等,企业账上的资金成为纸上的数字,没有真实性可言。另一方面,由于各类保证金等受限资金的存在,如企业因抵押、质押、冻结、境外资金汇回限制等在资金使用上受限制的资金,以及未能在三个月内到期的定期存单等,使得企业账上的货币资金与现金及现金等价物期末余额并不相等。上市公司公布的2019年报数据,企业的现金及现金等价物与账上货币资金余额相比至少要打个八五折,部分公司受限资金比例甚至高达90%以上。比如,海航创新2019年货币资金期末余额2.05亿,其中受限资金2.04亿;豫金刚石2019年货币资金期末余额6.9亿,其中受限资金6.86亿;东方锆业2019年期末货币资金余额1866万元,其中各类保证金等受限资金达1094万元。因此,在算完企业“钱袋子”中有多少钱之后,企业还需要关注这些资金是否安全、在短期之内是否可用。

三、加速资金的周转速度

企业从购买存货、支付货款、产品生产/服务提供、销售产品、收回现金实现一个经营周期的循环。在这个循环过程中,资金经历着从投入、转换、产出最终实现资金增值再循环的过程。从存货取得到存货出售的周期为存货周期,从存货出售到收到货款的周期为应收账款周期,从存货购买到支付款项的周期为现金周期。存货周期+应收账款周期-应付账款周期=现金周期。也就是1元钱从投入到收到所需要的时间长度,现金周期越短,投入相同资金参与周转的次数就越多,资金效率越高就能够带来更好的效益。因此,提高资金的周转速度可以通过提高存货周转速度、加快应收账款回收,或者通过延长应付账款支付周期来实现。

对于大多数企业而言,存货只有快速转动才能创造价值,堆放在仓库中的存货不仅占用资金,还带来了管理成本、仓储成本及毁损成本的增加。存货的周转首先与企业的产品市场有关。如果企业的产品失去了市场的基础,这时候企业就需要考虑如何快速将库存变现并进行转型升级。比如,在疫情期间所有的院线电影纷纷撤档,眼看着播出遥遥无期,《囧妈》快速换档在网络平台进行线上免费播放。表面上,免费播放放弃了即将到手的票房收益,但实际上6.3亿的线上授权收入加上口碑及网络流量,《囧妈》做了一个漂亮的换道超车。其次,需要考虑企业的营销策略,包括现金折扣、捆绑销售、多渠道营销等。简单来说,特殊时期就是要想尽一切办法快速将存货变成现金。疫情期间,线下的销售渠道受到限制,不少企业家纷纷化身线上主播进行直播带货,也是一种推动存货周转的方式。

应收账款周期和应付账款周期与企业的商业信用相关,应收账款是企业通过授信为客户提供信用以刺激销售的一种方式,而应付账款则是企业获得供应商的商业授信。企业需要权衡商业信用授信所增加的收益与授信成本之间的关系,应收周期与应付周期通常与企业在供应链中的地位、信用条件、企业的销售/采购政策、收款/付款政策等相关。企业一般都希望尽量延长应付周期,缩短应收周期,最好是用着供应商的货款和客户的预付款进行经营,通常称之为OPM战略(Other People’s Money)。在疫情危机突发的情况下,企业原有应收账款周转效率可能受到影响,企业需要关注及时关注客户的经营状况及其偿还能力是否变化,是否导致应收账款回收的可能性降低等。另外,通过提供现金折扣、应收账款保理等方式以换取资金加速收回,也是满足企业资金紧急需求的一种方式。从源头上看,应收账款周转加速需要从客户端开始对企业的销售流程进行重新梳理和优化,针对客户信用条件评级进行分类管理,在提高销售收入同时考虑应收账款周转效率及回收的安全性。

当然,当前竞争并非单一企业之间的竞争,而是产业链与产业链之间的竞争。产业链分工的精细化,形成产业链上下游企业之间错综复杂的网络关系。任何一个网络节点出现风险问题,都可能导致整个价值链条的阻滞或停顿,从而使得风险从节点向全网络扩散。因此,在这种情况下,企业需要权衡供应链上下游的关系,特别是一些有资金实力的大型企业可以考虑为产业链上的合作伙伴提供资源支持,形成产业链合作伙伴之间的协同共生。

四、减少一切不必要的支出

企业支出大致可以分为两类,一是维持生存的日常经营性开支,二是为了未来发展的战略性支出。在正常的情况下,企业需要两者兼顾,既要考虑眼前的苟且,也要有诗和远方。然而,一旦企业处于危机境地,这时候首要考虑的是“活着”。不少中小微企业声称2020年的目标是“活着”。只有活下来,才有可能谈论未来的发展。因此,在危机环境下,企业需要挑战成本极限,减少一切不必要的开支。值得注意的是,降低成本并非偷工减料减少材料成本、或粗暴裁员降低人工成本,而是通过商业模式再造、流程再造、精益管理、数字化管理等,围绕价值输出进行成本优化。另外,在疫情期间,国家出台了一系列针对中小微企业的减税降费及金融支持政策,如降低工商业电价、延缓小微企业所得税、免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费、延长贷款还本付息期等,也为企业减轻了现金支出的压力。在战略性支出上,企业需要明确战略定位,聚焦主业,谨慎进行非相关多元化的投资。

五、拓宽企业融资渠道

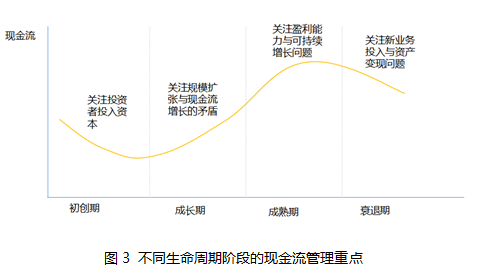

不同生命周期阶段的企业现金流特征存在差异(图3):初创期企业的生产经营还处于探索阶段,这个阶段企业通常处于“输血”阶段,现金净流量往往为负值,企业需要吸引外部投资者的关注,其融资来源主要来自于股东个人投资、天使投资、融资平台等。成长期企业的生产经营逐渐步入正轨,企业的经营活动开始具备自体“造血”功能,经营活动所产生的现金流量开始增长,但与此同时,企业在成长中不断开展投资活动。因此,这个阶段现金流管理的重点是关注企业规模扩张与现金流增长之间的矛盾。成熟期企业的产品市场相对稳定,企业的市场地位提高,现金流较为平稳。这个阶段的企业需要关注的如何利用好充沛的现金流提高企业的盈利能力,并为未来可持续发展做铺垫。衰退期的企业由于业务和市场份额的萎缩,企业的现金净流量减少,这个阶段最核心的问题是,企业如何尽快进行新业务的转型升级。

常见的融资方式包括银行贷款、小微贷款、融资租赁、股票融资、债券融资、票据贴现、资产证券化、供应链融资等。在企业不同的生命周期阶段,其主要融资方式和融资渠道会有所差异,初创企业的融资主要来自于企业家及其家人朋友的个人资金、天使投资、微贷、众筹平台、孵化器、银行贷款等,到了成长期开始有风投基金、成长基金、企业投资的关注,在成熟期企业的融资渠道还包括私募基金、夹层基金、债券融资、增资扩股等。

六、平衡资金供需关系

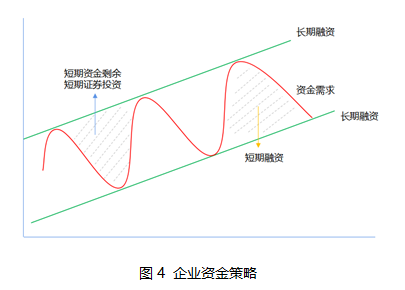

在理想的状态下,企业现金管理的目标是达到持有成本与短缺成本的最低点,满足企业增长战略、价值创造和风险防范之间的平衡。然而,现实情况是,由于资金需求的周期性波动,企业往往在短期资金冗余与资金筹措之间交替进行。当企业的资金需求从波峰下降时,长期资金筹措超出资金使用量,从而出现资金的短期剩余,这些资金往往被用于短期的有价证券投资(图4)。这种情况被认为是稳健的资金策略。站在未来投资的角度,宽松的现金持有有利于企业抓住好的投资项目,而不受外部较高融资成本的约束,这时候企业持有的现金价值超过面值,能够给企业带来较高的资产收益率。值得注意的是,超额持有现金可能导致企业过度投资行为(杨兴全等,2010)。

当企业的长期资金筹措无法满足企业资金使用需求时,企业就需要借入短期借款以弥补资金缺口。正常情况下企业通过长期融资为固定资产等长期投资项目筹集资金,以短期借款为经营性资产补充资金。如果长期融资无法满足长期投资项目的资金需求,则企业则不得不频繁进行短期借款融资。事实上,由于我国金融市场的成熟度还有待完善,“短贷长投”成为企业应对“钱荒”等外部融资困境的替代性机制。这种短贷长投下的投融资期限结构错配,放大了企业经营风险,加剧了企业资金链断裂的风险(钟凯等,2016)。

根据企业资金的供求关系,宏观经济的周期性波动、银行信贷政策变化等可能引发企业资金供需数量变化及时间错位,而从企业内部因素上看,导致企业资金失衡的原因通常包括企业现金支付安排不合理、应收账款过大且回收困难、难以弥补的巨额亏损、库存增加占用资金、债务结构不合理、投融资安排不匹配、规模扩大与资金供给失衡、财务管理混乱等。另外,企业对外形成的互联互保行为、关联方资金占用等也可能导致企业现金流风险的产生。当企业的资金供给无法满足资金需求时,就可能发生资金链断裂风险。因此,资金的供给和需求要满足时间匹配和数量匹配的均衡关系,包括长期性资金需求(固定资产、长期投资、无形资产等)和长期资金供应(投资者投入资本、长期负债等)之间的平衡;经营性资金需求(购买原材料、支付货款等)与经营性资金供给(销售回款、收回应收款等)之间的平衡和日常现金支付的资金需求(支付工资、水电、办公费等)与日常现金供应(短期借款等)之间的平衡。

风险是事项发生并影响战略和商业目标实现的可能性,这意味着事项发生及其结果的不确定性中包括事项的负面影响和正面影响。事项不确定带来负面影响的可能性是企业的风险,其正面影响的可能性形成机会。企业经营本身就是在不确定中成长,消弥风险、寻求并把握机会。事实上,企业的成长史就是企业与风险相伴同行的历史,是企业在成长的过程中不断直面风险并快速调整企业认知与经营行为的一个历炼过程。企业风险管理不只是一种具体的流程、程序,而是融合到企业价值创造与实现全过程的一种文化、能力和实践(COSO,2017)。疫情危机之下,必然导致一些事项的变化,包括产业链的调整、市场格局重构等。而在变化之中,也为那些能够坚定发展信念、锐意变革的价值型企业提供成长机会。(完)

参考文献:

[1]朱武祥,张平,李鹏飞,王子阳.疫情冲击下中小微企业困境与政策效率提升——基于两次全国问卷调查的分析[J].管理世界,2020,36(04):13-26.

[2]杨兴全,张照南,吴昊旻.治理环境、超额持有现金与过度投资——基于我国上市公司面板数据的分析[J].南开管理评论,2010,13(05):61-69.

[3]钟凯,程小可,张伟华.货币政策适度水平与企业“短贷长投”之谜[J].管理世界,2016(03):87-98+114+188.

[4]COSO.企业风险管理框架(2017).http://www.coso.org/

(本文作者:陈菡,厦门国家会计学院)

(文章转自:云顶财说)